湖北省药品不良反应/事件监测年度报告(2021年)

| 索 引 号 | MB1529176/2022-15395 | 发文日期 | 2022-05-07 |

|---|---|---|---|

| 发布机构 | 湖北省药品监督管理局 | 文 号 | 无 |

| 分 类 | 食品药品监管 | 效力状态 | 有效 |

为全面反映2021年湖北省药品不良反应报告和监测情况,提高安全用药水平,促进临床合理用药,保障公众用药安全,湖北省药品监督管理局组织湖北省药品(医疗器械)不良反应监测中心(以下简称:省中心)编撰了《湖北省药品不良反应/事件监测年度报告(2021年)》。

第一章 总论分析

一、药品不良反应/事件报告总体情况

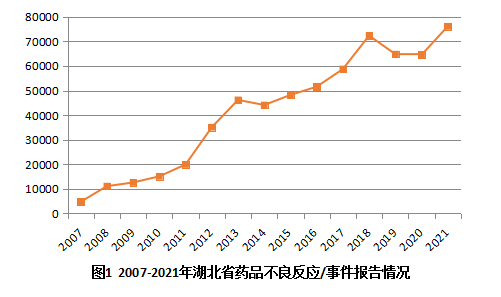

2021年,共收到国家药品不良反应监测系统湖北省药品不良反应/事件报告76123份,较上年同期上升17.97%。

(一)年度分布

2007年至2021年间,国家药品不良反应监测系统中湖北省累计收到药品不良反应/事件报告已突破62万份。详见图1。

(二)新的和严重的不良反应/事件报告

2021年,我省收到新的和严重的药品不良反应/事件报告28306份,占比37.18%,其中,新的报告16969份,占比22.29%;严重的报告13480份,占比17.71%。

(三)每百万人口平均报告数

每百万人口平均报告数是衡量全省药品不良反应监测工作水平的重要指标。2021年我省每百万人口平均报告数为1284.3份。

(四)县级报告比例

县级报告比例是衡量药品不良反应监测工作各地均衡发展的重要指标。2021年县区级报告比例为100%全覆盖。

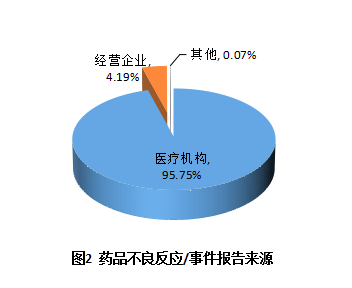

(五)报告来源

2021年,我省药品不良反应/事件的报告主体依然是医疗机构,其次为药品经营企业,其他途径(计生机构、监测机构)也有少量报告。药品上市许可持有人报告上报至药品上市许可持有人直接报告系统(以下简称直报系统),本年度报告不包括直报系统数据。详见图2。

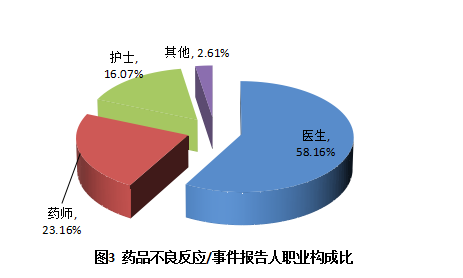

(六)报告人职业

2021年,我省药品不良反应/事件报告的报告人职业主要为医生,其次为药师和护士。详见图3。

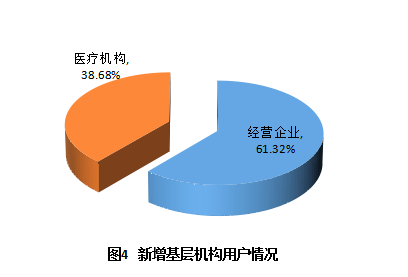

(七)新增基层机构用户数量

2021年,新增网络基层机构用户760个,其中,经营企业用户居首位,占比61.32%,其次为医疗机构,占比38.68%。详见图4。

(八)药品不良反应/事件涉及患者情况

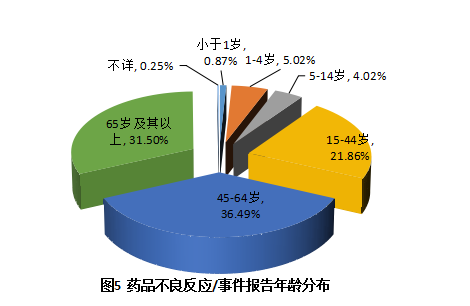

2021年药品不良反应/事件报告中,男女比例为0.82:1,女性高于男性。年龄分布从高到低依次是中年期(占比36.49%)、老年期(占比31.5%)、青壮年期(占比21.86%)和14岁以下儿童期(占比9.91%)。详见图5。

(九)涉及药品情况

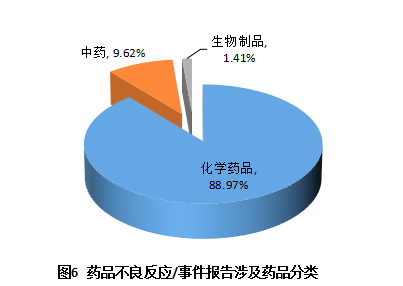

按怀疑药品类别统计,化学药品占比88.97%,生物制品占比1.41%,中药占比9.62%。详见图6。

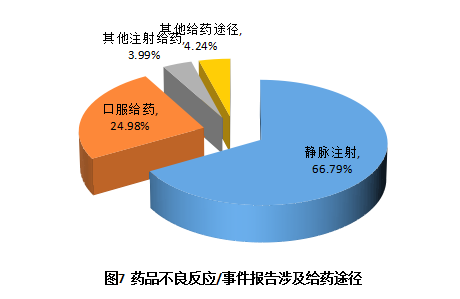

按照给药途径统计,静脉注射给药占比66.79%,口服给药占比24.98%,其他注射给药占比3.99%,其他给药途径(包括肌内注射、皮下注射、泵内注射、皮内注射等)占比4.24%。详见图7。

(十)药品不良反应/事件报告累及器官系统情况

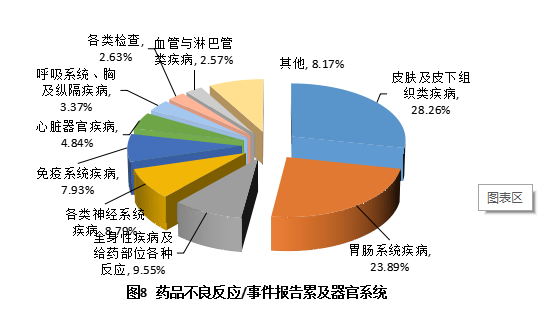

将药品不良反应名称参照《WHO药品不良反应术语集》,按累及器官-系统分类,累及器官-系统损害前5位的依次是皮肤及皮下组织类疾病、胃肠系统疾病、全身性疾病及给药部位各种反应、各类神经系统疾病、免疫系统疾病。详见图8。

(十一)药品不良反应/事件报告总体分析

2021年全省药品不良反应/事件报告较上年同期上升17.97%,每百万人口平均报告数上升17.76%,新的和严重药品不良反应/事件报告上升了32.15%,其中严重报告数上升75.50%;全省药品不良反应监测网络基层机构用户数量持续增加,报告覆盖率越来越广泛,县级报告比例达到100%全覆盖;报告来源方面,医疗机构仍然是报告主体,占比95%以上;给药途径主要是静脉注射给药和口服给药,共占比91%以上;年龄分布分析,65岁以上老年期报告占比近8年持续呈走高态势,与我国步入人口老龄化社会的国情相契合。

二、化学药品、生物制品监测情况

(一)总体情况

2021年药品不良反应/事件报告共涉及怀疑药品76386例次(怀疑药品为多个药品的,按多例报告统计),其中,化学药品67960例次,占比88.97%;生物制品1078例次,占比1.41%。严重药品不良反应/事件报告涉及怀疑药品14132例次,其中,化学药品12889例次,占总例次数的91.20%;生物制品349例次,占总例次数的2.47%。

(二)药品情况

化学药品排名前5位的药品类别依次为抗感染药(占比44.43%)、肿瘤用药(占比9.22%)、心血管系统用药(占比7.50%)、神经系统用药(占比6.73%)、电解质、酸碱平衡及营养药(占比5.62%)。严重报告中,抗感染药仍居首位(占比38.3%),其次是肿瘤用药(占比22.07%)、神经系统用药(占比5.99%)、心血管系统用药(占比5.39%)、电解质、酸碱平衡及营养药(占比4.64%)。

生物制品排名前5位的药品类别依次为细胞因子(占比61.26%)、抗毒素及免疫血清(占比24.90%)、血液制品(占比4.58%)、疫苗(占比1.34%)、诊断用生物制品(占比0.29%)。

按剂型统计,化学药品注射制剂、口服制剂占比分别为73.89%和22.91%,其他剂型占比3.20%。生物制品注射剂、口服制剂占比分别为96.11%和1.36%,其他制剂占2.53%。严重报告中,化学药品和生物制品注射制剂占比79.33%,口服制剂占比18.82%,其他剂型占比1.85%。

(三)总体情况分析

2021年,我省药品安全形势总体情况平稳,化学药品不良反应/事件报告主要为抗感染用药、肿瘤用药和心血管系统用药,与我国疾病谱的变化基本一致。抗感染药报告虽位居首位,但已呈现连续2年下降趋势,提示我国对抗生素合理使用的宣传和管理卓有成效;肿瘤用药报告已连续6年呈上升趋势,抗肿瘤药不良反应发生率较高,提示应加强监测;生物制品报告中,细胞因子的占比升幅相对突出,与近年来新型肿瘤用药上市品种快速增加且一些品种列入医保目录有关。品种分析发现,排名前20位的品种主要为抗感染药、肿瘤用药、心血管系统用药和精神障碍用药,提示除感染性疾病外,还应关注心脑血管疾病、癌症、精神卫生等慢性疾病的用药风险。此与我省影响群众健康突出问题“323”攻坚行动方案中所列的心脑血管病、癌症、慢性呼吸系统病、精神卫生等重大疾病、基础性疾病、突出公共卫生问题契合。

三、中药监测情况

(一)总体情况

2021年药品不良反应/事件报告中,中药7348例次,占比9.62%,严重报告中中药894例次、占总例次数的6.33%。

(二)药品情况

中药不良反应/事件报告按功能分类,排名前5位的依次为理血剂(占比40.67%)、补益剂(占比13.66%)、祛湿剂(占比12.21%)、清热剂(占比11.38%)、解表剂(占比3.68%),共占中药总例次数的81.60%。严重报告药品分类排名前5位依次是理血剂(占比51.13%)、补益剂(占比20.36%)、清热剂(占比8.71%)、开窍剂(占比5.66%)和祛湿剂(占比3.73%)。

按剂型统计,中药不良反应/事件报告注射制剂占比40.53%,口服制剂占比41.70%,其他类型制剂占比17.77%。中药严重报告注射制剂占比75.73%,口服制剂占比17.00%,其他剂型制剂占比7.27%。

(三)总体情况分析

中药药品不良反应/事件报告以理血剂居首位,其次为补益剂、祛湿剂。理血剂主要为活血化瘀药,多为心血管系统用药,与近年来我国心血管疾病发病率持续上升有关,提示应加强关注心血管疾病治疗的中药用药风险;另外,中药排名前10位都是中药注射剂,提示中药的用药风险仍然在中药注射剂。

第二章 各论分析

一、国家基本药物监测情况分析

(一)总体情况

2021年,全省收到国家基本药物不良反应/事件报告32900份,占比43.22%,其中严重报告6157份,占国家基本药物报告数的18.71%,占严重报告总数的45.68%。

患者男女比例为0.80:1,略低于总体报告。年龄分布构成比从高到低依次为中年期患者(占比36.89%)、老年期患者(占比31.29%)、青壮年期患者(占比22.98%)及14岁以下儿童(占比8.84%)。

剂型分布分析,注射制剂占比65.95%,口服制剂占比30.47%,其他制剂占比3.58%。

(二)化学药品和生物制品监测情况

《国家基本药物目录》(2018版)化学药品和生物制品部分25个类别,共417个(类)品种。2021年,我省收到国家基本药物化学药品和生物制品不良反应/事件报告29763份,占国家基本药物报告数的90.47%,其中严重报告5757份,占国家基本药物严重报告数的93.52%。

国家基本药物化学药品、生物制品不良反应/事件报告药品类别排名前5位的是抗感染药(占比48.88%)、肿瘤用药(占比9.54%)、心血管系统用药(占比8.75%)、电解质、酸碱平衡及营养药(占比5.77%)、消化系统用药(占比4.91%),共占国家基本药物化学药品和生物制品不良反应/事件报告例次的77.85%。

不良反应累及器官-系统排前5位的依次是皮肤及皮下组织类疾病(占比26.49%)、胃肠系统疾病(占比22.92%)、全身性疾病及给药部位各种反应(占比9.43%)、各类神经系统疾病(占比8.95%)、免疫系统疾病(占比8.77%)。

(三)中成药监测情况

《国家基本药物目录》(2018版)中成药部分共有内科用药、外科用药、骨伤科用药、妇科用药、眼科用药、耳鼻喉科用药和儿科用药7大类,共268个品种。2021年我省共收到国家基本药物中成药不良反应/事件报告3137份,占国家基本药物报告数的9.53%,其中严重报告399份,占国家基本药物严重报告例次数的6.48%。

国家基本药物中成药排名前5位依次是内科用药(占比68.82%)、骨伤科用药(占比19.57%)、妇科用药(占比4.65%)、外科用药(占比2.74%)和儿科用药(占比1.59%)。内科用药排名前5位的依次是祛瘀剂、温里剂、清热剂、扶正剂和开窍剂。

不良反应/事件报告累及器官-系统前5位的依次是胃肠系统疾病(占比35.17%)、皮肤及皮下组织类疾病(占比26.93%)、免疫系统疾病(占比8.39%)、全身性疾病及给药部位各种反应(占比8.24%)、各类神经系统疾病(占比6.76%)。

(四)安全性分析

2021年,我省国家基本药物不良反应/事件总体情况基本保持稳定。化学药品和生物制品主要以抗感染药、心血管系统用药、肿瘤用药为主,其中抗感染药报告数虽居首位,但占比已明显下降;肿瘤用药及心血管系统明显上升,说明肿瘤及心脑血管疾病已成为威胁居民健康的主要疾病,相关药品的安全性风险需持续关注。中成药主要以内科用药、骨伤科用药和妇科用药为主,其中内科用药占比60%以上,特别是内科用药的中药注射剂,应继续加大其监测和监管。

二、抗感染药物监测情况分析

(一)总体情况

2021年,全省收到抗感染药不良反应/事件报告27180份,占比35.71%;其中严重报告4481份,占抗感染药的16.49%,占严重报告总数的33.24%。

(二)患者情况

抗感染药报告中,男女比例为0.81:1,略低于总体报告;年龄分布中,中年期患者占比居首位(占比32.78%),其次为老年期(占比25.66%)、青壮年期(占比24.8%)、14岁以下儿童(占比16.76%)。

(三)药品情况

2021年抗感染药不良反应/事件报告排名前5位的药品类别依次是抗生素(占比61.18%)、合成抗菌药(占比29.60%)、抗分枝杆菌药(占比3.08%)、抗病毒药(占比2.34%)、天然来源抗感染药(占比2.09%)。其中,抗生素主要为头孢菌素类、青霉素类、林可霉素类和大环内酯类;合成抗菌药主要为喹诺酮类、硝基咪唑类。

抗感染药严重报告排名前5位的药品类别依次是抗生素(占比63.52%)、合成抗菌药(占比22.03%)、抗分枝杆菌药(占比7.14%)、抗病毒药(占比2.57%)和天然来源抗感染药(占比2.32%)。其中抗生素严重报告主要为头孢菌素类、青霉素类和林可霉素类,合成抗菌药主要为喹诺酮类、硝基咪唑类,与抗感染药总体情况基本一致。

抗感染药剂型分布中,注射制剂占比87.44%,口服制剂占比10.10%,其他剂型占比2.46%;严重报告注射制剂占比85.91%,口服制剂占比12.98%,其他剂型占比1.11%。

(四)累及器官系统情况

抗感染药不良反应/事件累及器官-系统损害排名前5位依次是皮肤及皮下组织类疾病(占比41.13%)、胃肠系统疾病(占比19.06%)、免疫系统疾病(占比12.62%)、全身性疾病及给药部位各种反应(占比7.54%)、各类神经系统疾病(占比5.30%)。严重报告中累及器官-系统排名前5位的依次是皮肤及皮下组织类疾病(占比28.20%)、全身性疾病及给药部位各种反应(占比13.83%)、免疫系统疾病(占比11.98%)、胃肠系统疾病(占比11.59%)和呼吸系统、胸及纵膈疾病(占比7.44%)。

抗感染药是指具有杀灭或抑制各种病原微生物作用的药品,是临床应用最为广泛的药品类别之一,一直是药品不良反应监测工作关注的重点。2021年,抗感染药不良反应/事件报告较上年同期上升了7.59%,低于总体报告的上升比例,说明抗感染药的使用和管控日趋合理;剂型分布中,注射制剂报告占比显著高于口服制剂,提示抗感染药严重不良反应更多来源于注射给药途径,应加强抗感染药合理给药途径的宣传。

三、肿瘤用药监测情况分析

(一)总体情况

2021年,全省收到肿瘤用药不良反应/事件报告4851份,占比6.37%,其中严重报告2158份,占肿瘤用药报告44.49%,占严重报告总数的16.01%。

(二)患者情况

性别分布中,男女报告比例0.83:1,略高于总体报告。年龄分布主要为中年期,占比53%以上,其次为老年期、青年期和儿童期。

(三)药品情况

肿瘤用药报告按品种统计,肿瘤用药排名前3位的品种依次为紫杉醇、环磷酰胺和奥沙利铂,严重报告为紫杉醇、多西他赛和奥沙利铂。按剂型统计,注射制剂占比89.99%,口服制剂占比8.02%,其他剂型占比2.00%;严重报告中注射制剂占比91.30%,口服制剂占比7.99%,其他剂型占比0.71%。

(四)累及器官系统情况

肿瘤用药不良反应/事件累及器官-系统排名前5位的依次是胃肠系统疾病(占比28.43%)、血液及淋巴系统疾病(占比23.54%)、各类检查(占比14.56%)、全身性疾病及给药部位各种反应(占比8.55%)、皮肤及皮下组织类疾病(占比6.9%)。肿瘤用药严重报告累及器官-系统排名前5位的是血液及淋巴系统疾病(占比39.26%)、各类检查(占比19.74%)、胃肠系统疾病(占比11.2%)、全身性疾病及给药部位各种反应(占比7.7%)和皮肤及皮下组织类疾病(占比4.21%)。

(五)安全性分析

2021年,肿瘤用药不良反应/事件报告较2020年上升了29.74%,其中严重报告上升43.87%,与我国肿瘤发病率逐年上升、肿瘤用药需求量激增有关;年龄分布中,中年期占比远高于其他年龄组,与肿瘤的易发人群年龄特征有关;不良反应/事件累及器官-系统以胃肠系统疾病,血液及淋巴系统疾病为主,与肿瘤用药易引起胃肠反应及骨髓抑制的特征一致。肿瘤用药毒性大,不良反应发生率高,提示使用此类药品要注意合理用药、适当预防、及时干预,避免发生严重不良反应而影响治疗。

四、老年人用药监测情况分析

(一)总体情况

2021年,全省收到65岁以上老年人不良反应/事件报告22264份,占比29.25%,其中严重报告4374份,占老年人用药报告19.65%,占严重报告总数的32.45%。

(二)患者情况

性别分布中,男女报告比例1:1,高于总体报告比例。年龄分布主要为65-79岁,占比80%以上,其次为70-74岁人群、75-79岁人群,不良反应报告数随着患者年龄的增长占比依次下降。

(三)药品情况

老年人不良反应/事件报告涉及化学药品和生物制品不良反应/事件报告19807例次,占比88.96%;中药2457例次,占比11.04%。

化学药品和生物制品排名前5位的依次是抗感染药(占比34.84%),心血管系统用药(占比12.14%),神经系统用药(占比10.26%),肿瘤用药(占比9.03%),电解质、酸碱平衡及营养药(占比6.51%);中药排名前5位的依次是理血剂(占比52.01%)、补益剂(占比16.52%)、祛湿剂(占比10.05%)、清热剂(占比3.95%)和解表剂(占比2.65%)。

剂型分析中,注射制剂占比71.87,口服占比24.50%,其他剂型占比3.63%;严重报告中注射制剂占比79.22%,口服占比18.67%,其他剂型占比2.1%。

(四)累及器官系统情况

老年人不良反应/事件报告累及器官-系统排名前5位的是胃肠系统损害(占比23.56%)、皮肤及皮下组织类疾病(占比22.21%)、全身性疾病及给药部位各种反应(占比11.23%)、各类神经系统疾病(占比10.23%)和免疫系统疾病(占比6.79%)。严重报告累及器官-系统排名前5位的是全身性疾病及给药部位各种反应(占比16.75%),皮肤及皮下组织类疾病(占比14.53%),胃肠系统损害(占比12.89%),心脏器官疾病(占比8.79%)和呼吸系统、胸及纵膈疾病(占比8.65%)。

(五)安全性分析

2021年,老年人用药不良反应/事件报告数较去年增长近14.93%,连续3

年呈增长趋势。年龄分布中,不良反应/事件报告构成比随年龄段的增长依次下降,与随着年龄段增长,老年用药人群数量逐渐下降有关。药品类别分析中,化学药品和生物制品主要为抗感染药、心血管系统用药和神经系统用药,中药主要为理血剂和补益剂,这几类药品的使用与老年人疾病谱和生理特点有关。老年人基础疾病较多、机体代谢水平较差,发生药品不良反应的风险更大,应加强监测。

有关说明

(一)本年度报告中的数据来源于国家药品不良反应监测数据库中2021年1月1日至2021年12月31日我省上报的数据。

(二)我国药品不良反应报告是通过自发报告系统收集并录入到数据库中的,也存在自发报告系统的局限性,如漏报、填写不规范、信息不完善、无法计算不良反应发生率等。

(三)每种药品不良反应/事件报告的数量受到该药品的使用量和该药品不良反应发生率等诸多因素的影响,故药品不良反应/事件报告数量的多少不直接代表药品不良反应发生率的高低或者严重程度。

(四)本年度报告统计分析时采用的是监管活动医学词典(MedDRA)。MedDRA是在人用药品技术要求国际协调理事会(ICH)主持下编制的标准化国际医学术语集,用于与人用医疗产品相关的监管沟通和数据评估。各类检查是MedDRA中的一项系统器官分类,包括有限定词(例如:升高、降低、异常、正常)和没有限定词的检查名称。

(五)本年度报告完成时,其中一些严重报告等尚在调查和评价的过程中,所有统计结果均为数据收集情况的真实反映,有些问题并不代表最终的评价结果。

附件:

鄂公网安备42010602003442

鄂公网安备42010602003442 网站地图

网站地图